Kunst Kultur

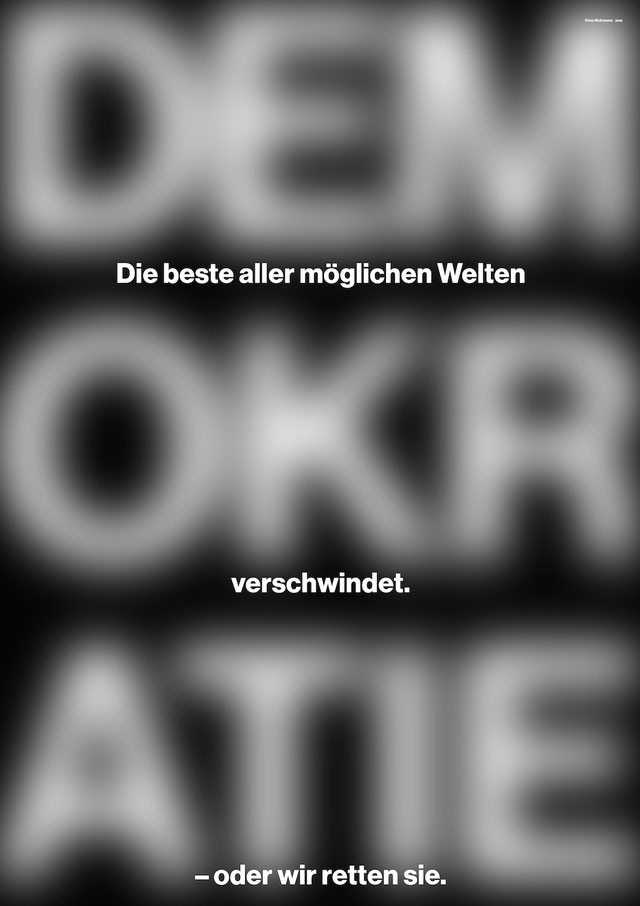

Freiheit Demokratie

Menschenwürde

Wer

ist das denn ?

Von einigen der US-Broligarchen um Elon Musk hatten wir mehr als gehört. Von ihm, einem der ganz Großen unter ihnen, fast gar nichts.

Peter Thiel ist einer der Strippenzieher hinter dem kulturellen Rechtsruck in den USA und einer der wichtigsten Unterstützer von Donald Trump. Mit Paypal und Facebook ist er reich geworden. Das ist die Geschichte des geheimnisvollen Tech-Milliardärs.

Es könnte eine Doku-Serie werden; hier erstmal ein spannender Podcast (aufs Foto klicken)

Ende 19. Jahrhundert: 10.000e strömen in den Hochzeiten des Kolonialismus zu den Schwarzen Völkerschauen wie im Wiener Tiergarten.

Da entsteht um die Jahrhundertwende dieses Bild eines Prinzen aus dem heutigen Ghana. Und lockt jetzt auf einer Kunstmesse 15 Millionen an – Euro.

Lange Zeit verschollen, dann ist der Maler klar: Gustav Klimt. Was den Preis erklärt. Wem aber?

Fassnachtsrede 2025

Kleiner Mann, was nun?!

Ob ein guter Lobbyist er ist?

Money und Flieger weisen auf den Typ als Sieger.

Nun will der kleine Mann auf Bundesmatte

großmäulig Grenzbeschluss und herrje mit der janzen AeffDe.

Wirklich bloß alles platte verbale Wahlkampfwatte?

Der kleine Mann lange superspitz auf Lohn,

– die CDU hat Fritze schon – schlussendlich ist’s des Kanzlers Thron.

Und wieder ach, herrje, im Stile janz der AeffDe,

spielt auf des gnädig Bayern Schoß Kulturkampf er abgeguckt und groß:

551mal – der einen Lust, der andren Qual –

des Volks Vertreter solln’s bescheiden,

ob Campact, Omas, Correctiv neutral,

sonst finanziell beschneiden natürlich alles ganz legal.

Die Quintessenz: Ziviler Anspruch scheißegal.

Uns aber nicht!

Auf zum Licht, kleiner Mann aus höchsten Kreisen!

Lass Dir raten, lass Dich weisen von den Vorschlägen der Weisen.

Unterm Schirm des Bundes formt sich etwas Rundes, Gesundes,

jenseits vom zänkischen Politsalat „für

– so sagen sie – einen handlungsfähigen Staat“.

Credits: just hier unten

Die Nase

- hier im pluralen Stepptanz nach „Die Nase“ von N. Gogol, Musik: D. Schostakowitsch, Royal Opera Ballet - dem US-Schriftsteller G. Saunders zufolge eine Metapher für den Umgang mit dem Faschismus:

Wenn „das Unfassbare geschieht, wir zunächst nicht reagieren und das Unfassbare fassbar wird und dann normal“.

Nach dem 27. Januar

folgt der 29. Januar 2025

Die Herrenreiter auf

den braunen Rappen präsentieren ihr Was? und alles in Alternativem Himmelblau. So rettet man die leidigen Konkurrenten auch noch später und sich selber, bis man in der oder

irgendwoanders steckt.

Das Oratorium von Peter Weiss wurde von der ARD nur einen (1!) Monat in Gänze übertragen. Auf unser Warum? wurde mit programmtechnischen Gründen argumentiert.

Der Trailer (o. die Serie) dazu läuft dessen ungeachtet weiter.

Der Soundtrack des Films "The Zone Of Interest" ist hier unten weiter abrufbar

Mitunter manchem Milliardär fällt manches schwer. / Wo der Clan der Macht und Reichen Zweifingerbart so schätzt

als deutschen Millionär an Leichen, wolln's nicht eben/

sein ganzes Erbe erben,/

es sehnt sie, wenn schon selber, /

auf ‘nem andern Stern zu sterben! Und dann:/

Wer nur zwölf von tausend Jahren, ist never ever ein clever/

First-Class-Genie aus Germany.

100 Jahre Surrealismus

und das Surreale an der Macht heute

100 Jahre Surrealismus (Videotext)

Geburtstag hat er - hundert Jahr so surreal und wunderbar

Geschichte pur? Doch denke nur:

Die blonde Maid in ihrem hellig blauen Kleid,

hasst Menschen in Millionenzahl,

beiwohnen tut sie allemal ganz

schweizerisch nun ihrer Frau.

Zum Vogelschiss, passt dann genau

ein linker Adi: winkewinke...

Zum Mars und nach Amerika

Hurra, da ist die Rettung nah,

die lassen sich´s was kosten

vom Westen bis zum Osten!

Schwupps, kommt da als Belöhnchen

ein klein Iraner-Dröhnchen

Er hat Geburtstag hundert Jahr so surreal und wunderbar

Jetzt sitzt da auf dem Klo der Macht

sein feist Gespenst, das höhnt so froh:

„Da war mal Kunst: Magritte, Breton, Max Ernst, Mirò.

Jetzt Dikta-Oligarchen-Brunst, das ist nun so -

Fuck off und dosvidan'ya“

Januar 2025